为什么没有人告诉我,打耳洞后会长这种肉疙瘩啊???

打过耳洞的人一定有过这样的疑问:为什么有的人打完耳洞后,耳朵上会突然冒出个“肉疙瘩”,严重得连耳洞都“保不住”?

其实,这种情况并不是所有打完耳洞的人都会“中招”。那如果不幸打完耳洞长了这个,又该怎么办呢,需要去医院吗?今天,我们就来聊聊打耳洞后长“肉疙瘩”的那些事儿。

“肉疙瘩”是什么?

这种肉疙瘩,在医学上叫做“瘢痕疙瘩”,顾名思义,它的样子就是像疙瘩一样的疤痕。

这是打耳洞后常见的一种并发症,有数据显示,打耳洞后瘢痕疙瘩的发生率将近2.5%。它的特点是疤痕组织过度生长,并超出原始损伤部位,看起来就是较厚的凸起疤痕。另外,它还有一个形象的俗称,叫做“蟹足肿”。

下面的图片,就是一些打耳洞后出现的瘢痕疙瘩。左滑查看↓↓↓

结合图片,我们可以更深入地了解瘢痕疙瘩的特点,包括:

·瘢痕厚、块状,且不太规则

·表面光泽发亮、无毛发

·大小不一,这取决于原始损伤的大小和疤痕停止生长的时间

·颜色呈红色、棕色或略带紫色,这和肤色有一定关联

·疤痕的质地多变,可能柔软,也可能较硬

另外,瘢痕疙瘩还可能会有瘙痒、疼痛等主观不适症状。

为什么打耳洞会出现瘢痕疙瘩?

首先要知道的是,瘢痕疙瘩的本质特点是异常的、过度的伤口愈合,通常认为这是炎症持续存在、伤口愈合增殖期延长和重塑期延迟的结果。

这涉及到一个关键成分——胶原蛋白。这是一种遍布全身的蛋白质,有助于伤口愈合,但当身体产生过多胶原蛋白、局部成纤维细胞过度增生时,就会形成瘢痕疙瘩。当疤痕持续生长是,还会侵犯到周围的健康组织。

类似的基础研究就表明,瘢痕疙瘩与血管周围炎性细胞浸润有关,炎症持续时间越长、程度越严重,发生瘢痕疙瘩的可能性越高。

具体到打耳洞,打耳洞引起的外伤、护理不到位、出现额外的皮肤过敏、继发细菌或真菌感染、伤口愈合缓慢等因素,都会增加瘢痕疙瘩形成的风险。

瘢痕疙瘩一般在炎症反应消退后 1 到 6 个月开始慢慢生长。一旦出现,就不会再消退,甚至会持续生长 1 到 2 年时间,此后就维持相对稳定的大小,成为一个需要治疗的慢性皮肤问题。

好在,不是所有人打耳洞都会出现这个问题。

这几类人容易出现瘢痕疙瘩

有一些人,因为一些原因,打耳洞后,会比其他人更容易出现瘢痕疙瘩。要打耳洞的话,一定要谨慎。

第 1 类:耳洞打在软骨(而不是耳垂)

大量医学观察发现,给软骨(如耳轮、耳舟或对耳轮)打耳洞后,比耳垂打洞更容易导致瘢痕疙瘩。比如,一项研究发现,43 名打耳洞后出现瘢痕疙瘩的患者中,有 32.6%的瘢痕疙瘩位于耳垂,而高达 58.1%的人位于软骨部分。

之所以会这样,可能是由于软骨区域血管稀疏,愈合缓慢,导致炎症长期存在。学者提到,软骨区域愈合时间大约要 2 个月到 1 年,而耳垂愈合只需要 4 到 6 周。

第 2 类:耳洞感染

数据显示,打耳洞后感染的情况很常见。在 18 到 28 岁的女性中,打耳洞后,感染的概率高达 29.6%(耳垂区域)和 41.4%(耳软骨区域)。

局部感染后,不仅会损伤到正常组织,也会让伤口延迟愈合,诱发皮肤修复反应,自然会增加出现瘢痕疙瘩的风险。

第 3 类:有瘢痕疙瘩家族史的人

研究发现,有瘢痕疙瘩家族史的人,特别是母亲有瘢痕疙瘩的,自己打耳洞后出现瘢痕疙瘩的风险会更高。另外,如果他们首次打耳洞是在 11 岁或之后,那么形成瘢痕疙瘩的几率会尤其的高,达到 85.7%。

第 4 类:技术或护理不到位的

如果打洞工具不专业,技术不娴熟,会损伤周围软组织。打洞后耳钉佩戴过紧,没有定期旋转,也可能引起局部刺激和炎症。对耳钉的金属成分过敏,可能延长愈合时间。

结合上面提到的这些风险因素,在打耳洞前,就要考虑到如何预防瘢痕疙瘩。

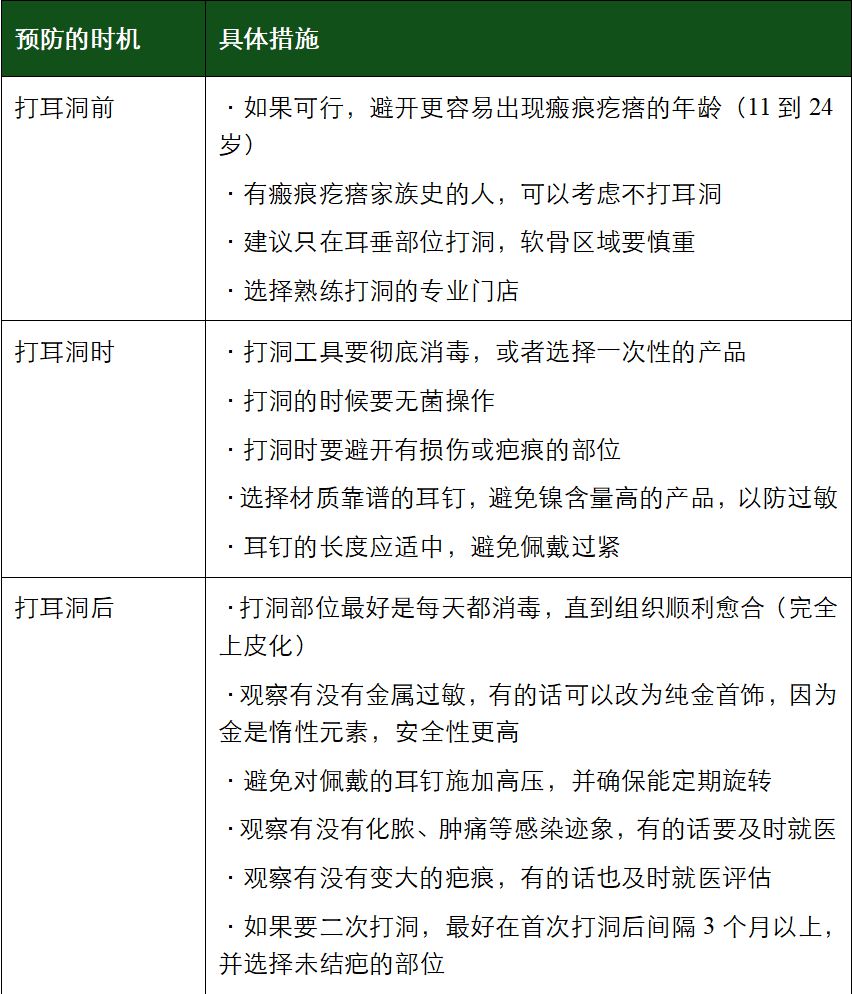

下面的表格(表 1)总结了一些比较有效的预防措施,可供参考↓↓↓。

表 1. 预防瘢痕疙瘩的措施

已经出现的瘢痕疙瘩,

可以这样应对!

当出现或者疑似出现瘢痕疙瘩的时候,首先要放弃一个想法——自己在家治疗。这是因为,瘢痕疙瘩治疗难度大,不是抹点去疤膏、贴上疤痕贴就能治好的,甚至,即便是手术治疗,复发了也比较高(单纯手术治疗后,复发率是 40%到 100%)。

最佳的应对措施,是规范就医,找靠谱的机构和医生进行针对性的治疗。主流且有效的治疗方案是联合治疗,也就是搭配不同的医学手段,提高有效率、降低复发率。

不过,具体如何选择治疗方向,以及治疗到什么时候,都需要和医生沟通,选择适合自己的个体化方案。

策划制作

作者丨唐教清 皮肤科主治医师 中国科普作家协会会员

审核丨徐敏 天津医科大学代谢病医院皮肤科副主任医师 天津市医学会皮肤性病学分会委员

策划丨张一诺

责编丨张一诺

审校丨徐来、张林林

(免责声明:本文来源于网络,仅做公益分享,版权归原作者所有,若有版权问题请告知删除!本文不代表本网站的观点和立场。)

热评话题